|

|

|

|

|

|

|

|

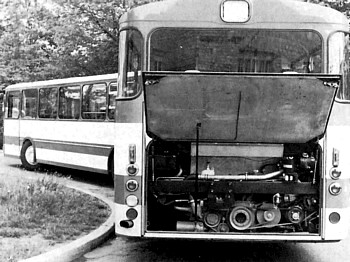

◄ Beide

Wagenteile des O 305G "Schubgelenkbus" entsprachen komplett

dem zweiachsigen 11m-Standard-Linienomnibus O 305. Aufnahme

Sven M. Lehmann, September 1977. |

|

|

|

|

Der DAIMLER-BENZ

Schubgelenkbus |

|

Vorstellung 1977 |

|

|

Der bekannte zweiachsige

VÖV-Standard-Linienbus war bereits in mehr als 15 000

Exemplaren hergestellt worden, sodass es sich erübrigt, über

die Bewährung dieser Konzeption in der Praxis noch

irgendwelche detaillierten Ausführungen folgen zu lassen. Es

war daher naheliegend, auf der gleichen Basis auch einen

dreiachsigen Standard-Gelenkbus zu entwickeln, der trotz

seiner größeren Länge weitgehend die folgenden Bedingungen

erfüllen sollte: |

|

|

|

→ |

Alle

im Linienverkehr eingesetzten Busse müssen einheitlich

bedient werden. |

|

→ |

Durch eine niedrige Fußbodenhöhe müssen für den Fahrgast

die gleichen Verhältnisse wie im Standard-Linienbus

geboten werden. |

|

→ |

Die

Reparatur- und Wartungsvorgänge sowie die

Ersatzteilhaltung sollen noch stärker rationalisiert und

vereinheitlicht werden. |

|

→ |

Der

neue Gelenkbus muss den gleichen Fahrkomfort wie der

zweiachsige Standard-Linienbus aufweisen. |

|

|

|

|

Die bisherigen

Gelenkbus-Konstruktionen sahen in der Regel einen

Unterflumotor vor, der zwischen den Achsen des Motor-

(Zug-) Wagens angeordnet ist und die zwillingsbereifte

Mittelachse antreibt. Dadurch ist eine relativ große

Fußbodenhöhe von maximal 900 mm mit drei Stufen

erforderlich. Zudem konnte der Mittelmotor bislang nicht

in der gleichen Weise gekapselt werden, wie es der

Heckmotor erlaubt. Bei der äußeren Gestaltung der

Karosserie und des Fahrerplatzes - insbesondere auch bei

den Front- und Seitenscheiben (Fensterteilung) - konnten

die VÖV-Richtlinien des zweiachsigen Standard-Linienbusses

sinngemäß angewandt, aber nicht vollständig verwirklicht

werden. Der Nachläufer besitzt in der Regel eine einfach

bereifte und gelenkte Achse, die genau auf der Spur und

innerhalb der Bandbreite des Zugwagens läuft. Nachteilig

wirkte sich bei dieser Konstruktion das Ausscheren des

Nachläufers aus, was bei starken Lenkwinkeln und beengten

Verkehrsverhältnissen durchaus problematische Auswirkungen

haben konnte. Auch der Federungskomfort im relativ

leichten Nachläufer konnte oft nicht befriedigen.

Teilweise heftige Vertikalbewegungen stellten viele

Fahrgäste vor eine harte Probe und schmälerten das

Komfortempfinden. |

|

|

|

|

|

▲ Das

gesamte Triebwerk einschließlich Automatik-Getriebe

ist im Heck des Hinterwagens untergebracht, weshalb

man auch nicht mehr von einem "Nachläufer" sprechen

kann. |

|

|

|

|

|

Der neue

Schubgelenkbus |

|

|

|

Aufbauend auf den Forschungsauftrag des

Bundesministeriums für Forschung und Entwicklung (BMFT) an die

Hamburger Hochbahn AG, der zur Erstellung des Prototyps eines

Niederflur-Gelenkbusses in Schubausführung durch die

Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH (FFG) in Hamburg führte,

wurde in konsequenter Anlehnung an den bestehenden und

bewährten Daimler-Benz-Standard-Linienbus O 305 der neue

Schubgelenkbus O 305G entwickelt. Da die im

Niederflur-Gelenkbus verwirklichten Ideen, wie kleinere

Raddurchmesser und niedrigerer Wagenboden erst in den 1980er

Jahren parallel zum VÖV-Bus II zu verwirklichen waren, wurde

auf das bewährte Konzept des Standardbus O 305

zurückgegriffen. |

|

|

|

→ |

Der

neue Gelenkbus bestand im Prinzip weitestgehend aus Teilen

der Serienfertigung des O 305, also aus erprobten

Aggregaten und überall vorhandenen Ersatzteilen. |

|

→ |

Bildlich gesprochen, handelte es sich um einen auseinander

geschnittenen VÖV-Standard-Linienbus, dem ein bewegliches

Mittelstück mit der Gelenkverbindung eingesetzt wurde. Das

heißt, die Vorderpartie ist serienmäßig, ebenso der

Hinterwagen, in dem am gewohnten Platz im Heck Motor und

Kraftübertragung untergebracht sind. Die zwillingbereifte

mittlere Achse war nicht angetrieben. |

|

→ |

Die

Reparatur- und Wartungsvorgänge sowie die

Ersatzteilhaltung sollten noch stärker rationalisiert und

vereinheitlicht werden. |

|

→ |

Der

neue Gelenkbus hatte , weil der Motor im Heck liegt, einen

ebenso niedrigen Wagenboden in beiden Fahrzeughälften bei

gleichen Ein- und Ausstiegsstufen wie der übliche

Stadtbus. |

|

→ |

Da

dieses Fahrzeug von hinten angetrieben (geschoben) wurde,

musste eine besondere Knickwinkel-Steuerung entwickelt und

eingebaut werden. Diese arbeitete hydraulisch bis zur

Blockierung und wurde elektronisch durch Geber an der

Lenkung und am Drehkranz gesteuert. Mit ihr wurde

erreicht, dass auch bei extremen Fahrzuständen, etwa beim

Schleudern auf vereister Fahrbahn, dass Fahrzeug nicht

weiter unkontrolliert einknicken konnte, als es dem

konstruktiv vorgegebenen Winkel zwischen Vorder- und

Hinterwagen entsprach, in Abhängigkeit vom Einschlag der

eingelenkten Vorderräder. |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ Die Maße und

Innenraum-Aufteilung des O 305G mit Standardbestuhlung (anklicken für große Ansicht). |

|

|

|

Die Hamburger Hochbahn AG, bzw. ihre

Tochtergesellschaft, die Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH (FFG)

in Hamburg, besaß für die eingebaute Knickwinkelsteuerung ein

Patent, an dem die Daimler-Benz AG die Baurechte erworben

hatte. Der

Prototyp des O 305G, der auf

der IAA in Frankfurt 1977 der breiten Öffentlichkeit

vorgestellt wurde, ist in den Fahrzeug-Werkstätten Falkenried

hergestellt worden. Mit Ausnahme des Gelenkbereichs, der

mittleren Laufachse (Rohrachse aus dem LKW-Bereich), der

Leitungsverlegung der Betriebsbremse, wurden sämtliche Teile

vom Standard-Linienbus O 305 übernommen, von dem zusammen mit

dem Überlandbus O 307 bis 1977 schon über 8000 Exemplare

gefertigt wurden. |

|

|

|

Als Fahrzeuglänge

wurde 17150 mm gewählt. Dieses Maß lag zwischen den

damals üblichen Längen von 16500 mm, b.z.w. 18000 mm.

Bei kürzerer Baulänge wäre der Baukasten nicht mehr

optimal zu nutzen gewesen. Während bei einer größeren

Länge die bestrichene Ringfläche im BO-Kraftkreis

ungünstiger, b.z.w. gar nicht realisierbar gewesen wäre.

In jedem Fall war der um 150 mm längere

Stülb-Vorbau

des O 307, der

von vielen Verkehrsbetrieben gewählt wurde, noch

problemlos darstellbar gewesen. Die Gesamtlänge teilte

sich auf in 9850 mm für den Vorder- und 7410 mm für den

Hinterwagen. Der Achsabstand des Vorderwagens betrug

unverändert 5600 mm wie beim zweiachsigen O 305. Ebenso

wie die Maße des vorderen und hinteren Überhangs von (2400/3000 mm) und die Innenstehhöhe von 2100 mm.

Besonders hier machte sich durch die identischen

Abmessungen die Teilegleichheit zum Standard-Linienbus

positiv bemerkbar. |

|

|

|

|

|

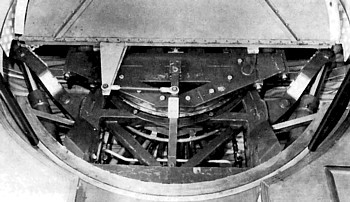

▲ Die

geöffnete Fußbodenklappe über der Gelenkverbindung

gestattet einen Blick auf die elektronisch gesteuerte

und hydraulisch arbeitende Knickwinkel-Steuerung. |

|

|

|

|

|

Auch die drei möglichen

Bestuhlungsvarianten (184 Personen bei 49 Sitzplätzen/ 171

Personen bei 58 Sitzplätzen/ 167 Personen bei 66 Sitzplätzen)

lehnten sich an die Möglichkeiten der Standardbusse an. Das

Leergewicht von 12880 kg verteilte sich auf die 1. Achse mit

3390 kg, die Mittelachse mit 3080 kg und die letzte

angetriebene Achse mit 6410 kg. Aus diesen Leergewichten

ergab sich gegenüber den konventionell über die Mittelachse

angetriebenen Gelenkbussen ein gravierender Vorteil, denn die

Adhäsionsverhältnisse an der angetriebenen Achse wurden hier

wesentlich verbessert. Die Achslastverteilung war mit 6/10/10

t gut ausgeglichen. Insbesondere die Antriebsachse war gut

belastet und die Mittelachse konnte durch ihre

Zwillingsbereifung hohe Achsdrücke aufnehmen. Die Wendekreise

lagen - je nach Kurvenwinkel - zwischen 21 und 24 m. Beim

Zurücksetzen betrug der Wendekreisdurchmesser 22,5 m. |

|

|

|

Vorder- und Hinterwagen (von einem

Nachläufer konnte man ja nicht mehr sprechen) waren über einen

Drehkranz und zwei Kugelgelenke miteinander verbunden. Am

zentralen Mittelbügel wurden beide Faltenbälge montiert, die

durch Verschlüsse leicht lösbar waren. Der Mittelbügel selbst

wurde über ein Gestänge so gesteuert, dass bei Kurvenfahrt der

halbe Knickwinkel erreicht wurde. Die Lagerung des Mittelbügel

erfolgte über ein zentrales Lager in der Drehkranzmitte, die

Abstützung dort über zwei Gleitkurven, während die Abstützung

oben über eine gelenkig gelagerte Strebe bewerkstelligt wurde.

Die Gelenkverbindung wurde über eine zweiteilige Drehscheibe,

sowie aus Sicherheitsgründen einer konventionellen

Abschrankung abgedeckt. |

|

|

|

Zur Erhöhung der Fahrstabilität,

insbesondere bei Kurvenfahrt und unter extremen Bedingungen,

wurde eine elektronisch gesteuerte

Knickwinkel-Steuerung

eingebaut, welche auf Zuordnung von Knickwinkel des Fahrzeugs

zum Lenkwinkel an den Vorderrädern ansprach. Die Anlage

bestand aus folgenden wesentlichen Elementen: |

|

|

| 1. |

Hydraulikzylinder und Stützarmpaare links und rechts vom

Drehkranz angeordnet. |

| 2. |

Hydraulischer Steuerblock |

| 3. |

Vergleichsregler, welcher Lenkwinkel zu Knickwinkel

verglich. |

| 4. |

Speicher, normaler Betriebsdruck von 7 bar. |

| 5. |

Pneumatische Vorsteuerventile. |

|

|

|

|

Bei normaler Fahrt wurde der Vorder-

gegenüber dem Hinterwagen über den im Hydraulikzylinder

vorhandenen Betriebsdruck gegenseitig abgestützt. Diese

hydraulische Dämpfung ist in einem Bereich bis etwa 8°

Lenkeinschlag frei wirksam gewesen. Diese normale Abstützung

wirkte sich günstig auf den Fahrkomfort aus und verhinderte

gefährliche Schlingerbewegungen. Erst bei großem Lenkeinschlag

und einer dann mehr als 1° zusätzlichen Winkeländerung

zwischen Lenkwinkel und Knickwinkel trat das Prinzip der

Steuerung/Blockierung in Kraft. Damit ist die zweite

wichtigste Aufgabe der Knicksteuerung angedeutet. Sie sperrte

die Einknickung, wenn der dem Lenkwinkel zugeordnete

Knickwinkel überschritten wurde und verhinderte somit ein

Ausbrechen des Fahrzeugs bei schlechten

Adhäsionsverhältnissen. Über Jahre konnte kein anderer

Hersteller aufgrund des Patentschutzes ein vergleichbares

System anbieten, was dem O 305G mit Aufnahme der

Serienproduktion im Jahre 1978 einen immensen

Wettbewerbs-Vorteil verschaffte und technisch halbgare

Konstruktionen hervorbrachte, wie etwa die zwar mit Heckmotor

ausgerüsteten

MAN- und

Magirus-Gelenkbusse, die aber die

Motorleistung weiterhin über eine vielfach gelagerte und

störanfällige Kardanwelle durch den Drehkranz des Gelenks auf die Mittelachse übertrugen. Erst

Vetter konnte nach einem

Irrweg nach

1980 ein ähnliches, aber

technisch einfacheres System anbieten, welches die

Schutzrechte des FFG-Patents nicht verletzte. Nennenswerte

Stückzahlen kamen aber nicht zustande, da durch

Zahlungsschwierigkeiten die Omnibusproduktion im Jahre 1983

weitgehend eingestellt wurde. |

|

|

|

|

|

|

▲ An

allen drei Türöffnungen waren die gleichen niedrigen

Einstiegsverhältnisse vorhanden, welche schon aus dem O 305 bekannt

waren. Lediglich an der linken Seite der letzten Tür stieg der

Innenboden um 4° an (anklicken für große Ansicht).

Hier die

Ansicht mit geschlossenen Türen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ Auch die türlose Ansicht zeigt

die völlige Baugleichheit mit dem zweiachsigen O 305. Gut

erkennbar ist der Unterschied zwischen der mittleren Rohrachse

und der in Außenplanetenbauweise ausgeführten Antriebsachse (anklicken für große Ansicht). |

|

|

|

|

Als Triebwerk war im Fahrzeugheck der

OM

407h eingebaut, ein wassergekühlter Direkteinspritzer mit

einer Nennleistung von 177 kW (240 PS) bei 2200 U/min und

einem maximalen Drehmoment von 834 NM bei 1500 U/min. Der

Motorraum war zum Fahrgastraum über eine Trennwand ausreichend

gegen Wärme und Motorgeräusche isoliert und geschützt. Zur

Kraftübertragung stand das Dreigang-Automatikgetriebe W3D

080/R mit hydrodynamischem Wandler zur Verfügung. Als

Sonderausstattung war auch ein automatisches Getriebe mit vier

Fahrstufen erhältlich. Für topografisch anspruchsvollere Einsatzgebiete

wurde später eine aufgeladene Variante mit 280 PS, welche aus

dem OM 407h zum OM 407hA weiterentwickelt wurde, nachgereicht. Für ihn wurde das

Automatikgetriebe W4A 110/R bereitgestellt und mit einem integrierten Retarder versehen.

Manuelle Schaltgetriebe waren nicht vorgesehen. |

|

|

|

Die serienmäßige Servolenkung mit

Lenkungsdämpfer und mechanisch angetriebener Hydraulikpumpe

wurde ohne Änderung aus dem O 305 übernommen. Die

Zweikreis-Druckluftbremse besaß eine automatische Nachstellung

und wirkte auf die Mittel- und Antriebsachse lastabhängig.

Federspeicher-Feststellbremse und druckluftbetätigte

Motorbremse, kombiniert mit Betriebs- und Haltestellenbremse,

waren ebenfalls aus dem O 305 bekannt. Die Starrachsen, an der

Antriebsachse mit Außenplanetenübersetzung, hatten die aus dem

O 305 bekannte

Luftfederung (zwei Rollbälge vorne, je vier

Rollbälge in der Mitte und hinten) und je vier Stoßdämpfer,

vorn drei Längs- und ein Querlenker, Mitte und hinten je zwei

Längs- und ein Querlenker. |

|

|

|

Zusammenfassend kann man sagen, dass der

O 305G ein Vorreiter einer neuen Fahrzeuggeneration mit

richtungweisender Technik war, an der in Zukunft kein anderer

Hersteller auf Dauer vorbei kam. Alle verbliebenen Mitbewerber

hatten früher oder später diese Technik auch in ihre Produkte

eingebaut, sodass ab Mitte der 1980er Jahre praktisch nichts

anderes mehr angeboten wurde und der Siegeszug der

Schubgelenkbus-Technik vollzogen war. |

|

|

|

Seite wurde erstellt im November 2012 |

| ©

BEKU-BILDARCHIV 03/2008 |

|

|